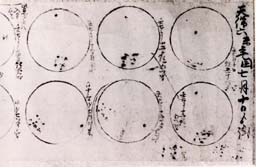

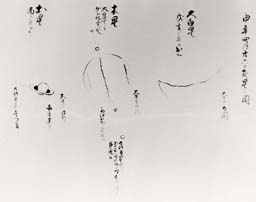

日本人で初めて反射望遠鏡を製作したのは、江戸時代後期の幕府御用鉄砲鍛冶だった国友一貫斎(1778-1840、右肖像画:個人蔵)です。彼の作った反射望遠鏡は4台が伝存し、いずれも反射鏡は曇っておらず天体観測が可能です。この精度の高い機器を製作した当時の日本の技術力を示すモノが残されていることや、それを用いて彼が行った太陽黒点連続観測などの業績は、科学技術史上特筆すべきできごとでしょう。下に彼が自作望遠鏡で天体観察を行い、残したスケッチをいくつかお見せいたします。左は、月面のスケッチでこれほど詳細な観察は色収差の無い反射望遠鏡ならではの結果です。つぎは太陽黒点のスケッチですが、半影までちゃんと記録しています。彼は、反射鏡の改良を重ねつつ晴れていれば毎日朝夕に太陽の観察記録を残しています。朝夕というのは彼の望遠鏡の架台は天頂に向けると覗きにくい構造だったためです。連続観測は天保6年1月6日(1835年2月3日)にはじまり、天保7年2月8日(1836年3月24日)まで、158日の記録があります。久保田諄と鈴木美好がこのスケッチから黒点相対数をもとめ、Waldmeierが当時の西洋記録からもとめたデータと比較すると良く一致しました。

国友一貫斎の天体観測スケッチ:左から、月面、太陽黒点、黒点の連続観測、惑星(土星、木星、金星) (個人蔵)

左は上田市立博物館が所蔵している望遠鏡で、一貫斎が第一号として製作したものです。鏡筒の蓋と鏡のセルの部分には龍のもようが彫金され、架台の部分はほかの3台とはことなり玉受け式雲台となっています。工芸品としてはこれが一番優美な形をしております。私達京大のグループは一貫斎の反射望遠鏡に関心のある大阪、長浜、長野、上田の人たちと協力して、その性能を明らかにしてきました。

まずは走査型電子顕微鏡による表面組成分析の結果、重量比平均で銅67%、錫33%の高錫青銅であることが判明しました。正倉院御物にも「響銅」「さはり」と呼ばれる高錫青銅の器がありますし、現代の伝統工芸でも使用されています。これら錫の含有率が20%前後の高錫青銅は、減衰能が小さく、よく振動するので鐘などに用いられます。西洋の教会の鐘などもそうです。しかし鋳造をやりやすくするために鉛などを少量まぜますと、響きが悪くなってしまいます。一貫斎の製作した鏡もこうした銅と錫のみからなる高錫青銅の一種でした。しかも錫の含有率が33%を超えるという、それまでの金工では用いられることのなかった高い比率でした。硬度はガラスをしのぐほどに硬く緻密で、精密な鏡面研磨を行うに適した材質です。また、錫濃度が数%の普通のブロンズでは赤っぽい色合いですが、30%を超えると銀白色になり、これも入射光の色合いを正しい色合いで反射させる鏡材として重要な性質です。

一貫斎の鏡を電子顕微鏡で観察した画像を右に示します。やや白っぽい地色の部分にねずみ色の部分が網目状にはいりこんでいます。これは錫が30%を超えるような高錫青銅は金属間化合物と呼ばれる、合金というよりむしろセラミックスなどの化合物に近い物質になっていることを反映しています。青銅合金の場合は銅と錫は任意の比率で混ざり合いますが、金属間化合物部分はCu31Sn8やCU3Snの分子式で表される定まった比率になっています。耐熱性や耐蝕性にすぐれる金属間化合物は、最先端材料として注目を集めています。一貫斎が苦心して製作した鏡合金はそのような超合金の一種であり、200年近い年月が経過した現在もその輝きが保たれているのです。

上記で一貫斎の反射鏡が曇らない理由を明らかにしましたが、反射望遠鏡の鏡としてはもうひとつ鏡面が理想的な回転放物面になっていることが重要です。6cm径の小さな金属鏡の形状を、天体望遠鏡の反射鏡研磨にかけては日本で随一の腕を誇る中村和幸氏に上田市立博物館所蔵の反射望遠鏡の鏡のフーコーテストをしてもらった折の像が左図です。また長浜城歴史博物館所蔵の鏡も1/8λの鏡面精度で放物面鏡に研磨され、現代の市販の反射望遠鏡の鏡と優劣がつけがたいという評価でした。

筆者らはこれまで展示したり、触ったり、天体観望用に用いることのできる反射望遠鏡の実物模型を製作してきました。金属鏡や接眼レンズなどの光学部品は実物の組成分析に基づき、本物と全く同じ素材のものを業者に特注して製作し、研磨は筆者らがおこないました。鏡筒や架台は、そのうちの1台は筆者が旋盤などの工作機械を用いて製作し、また地元の国友鉄砲研究会の人たちが当時の鉄砲鍛冶の技術のみをつかって製作に取り組み2台を完成させました。さらに1台を上田高校の天文気象班の生徒たちが製作しました。これらの実物模型は、その製作過程において多くの知見を我々に与えてくれたほかに、高校生のクラブ活動としても注目をあつめました。そして一貫斎の地元に国友町では、復元模型を用いて太陽黒点観測が継続して行われたり、さまざまな催しにも利用されてきています。

反射望遠鏡のCG復元、右は鏡筒を透明にして焦点合わせ動作をみます