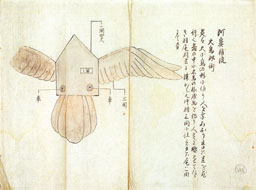

ここで物理的には実現不可能な例をひとつあげます。最初にご紹介しました国産初の反射望遠鏡をつくった国友一貫斎はこのような図面を残しています。「阿鼻機流大鳥飛術」と添え書きがあり、鳥の胴体のような絵図であります。翼長3間、胴体1間4尺ですから全幅約12メートルの大きなものです。各務ヶ原の航空博物館の館長さんがこの図をご覧になって「これは飛ばないよ」とおっしゃったということですが、一貫斎は1830年代にこの機械に乗って空を飛ぶことを夢見ていたのでしょうか。

阿鼻機流大鳥飛行術絵図(個人蔵)

ヨーロッパではレオナルド・ダ・ビンチ(1452-1519)がヘリコプターのような飛行機械を考案していました。実際に空を飛んでみたのはリトアニア出身のリリエンタール(1848-1896)でした。ハンググライダーのようなものをつくり丘の上から2000回をこえる飛行実験を繰り返していました。1896年に墜落事故で亡くなりました。有人動力飛行をはじめて行ったのは、アメリカのライト兄弟です(1903年)。国友一貫斎の阿鼻機流がどういったものかよく判らないのですが、江戸時代の天保年間に庄内の鶴岡でも飛行機械で空を飛んだという夢物語を記した文書が残されており、当時の日本で天狗のように空を飛ぶ夢がはやっていたようです。まだちゃんと調べていませんが、これには平田篤胤が関係しているのではないかと想像しています。一貫斎は図面を残していますが、実物は作らなかったのではないでしょうか。

リリエンタールの飛行実験、オットー・リリエンタール

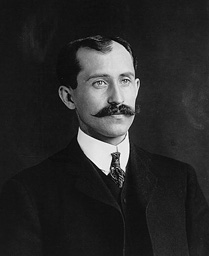

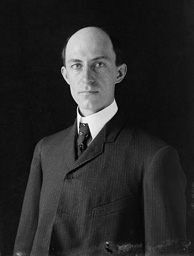

ライト兄弟の有人動力飛行、オービル・ライト、ウィルバー・ライト(いずれ もウィキペディア百科事典より引用)

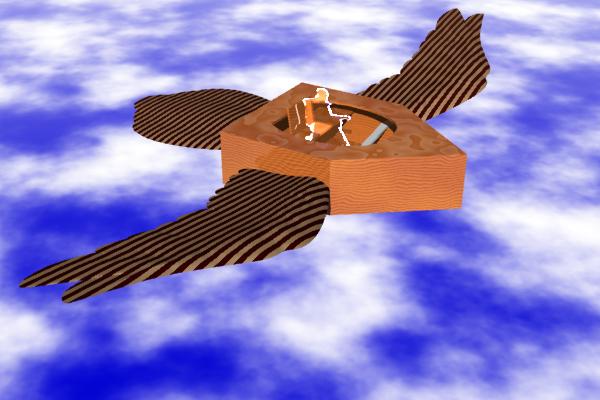

一貫斎の夢をかなえるために、CGでははばたき飛行にしてみました。足で漕いで翼を上下させ琵琶湖上空を飛んでいるといった想定です。翼のもようは鷲鷹類の横縞に、ただ尾羽の形は元図では鴨に似ています。琵琶湖で「鳥人間大会」という催し物があるのはご存知でしょうか、一貫斎はその先達であります。実際に飛ばないものを飛ばしてみる、ここまでやると遊びかもしれませんが、そういったことができるのもCGの強みです。

大鳥秘術CG、実物模型(国友一貫斎科学技術研究会製作)

阿鼻機流大鳥飛術:国友一貫斎びわ湖上空を飛ぶ