岡山天文台でOISTER短期滞在実習を実施:学生がせいめい望遠鏡で観測実習

概要

京都大学岡山天文台は、光赤外線天文学大学間連携 OISTER の短期滞在実習として、 2025年1月29日から2月4日まで大学院生を中心とした埼玉大学の学生3名を受け入れました。 参加者はOISTER観測ネットワークの中で最大の口径3.8メートルを誇るせいめい望遠鏡と 可視分光観測装置を用いて、前主系列星の分光観測実習に取り組みました。

実習内容

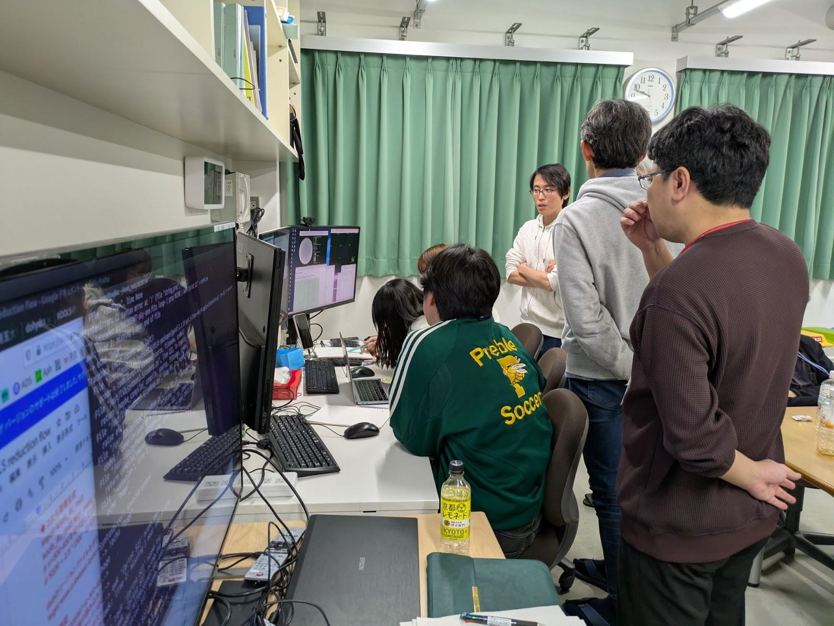

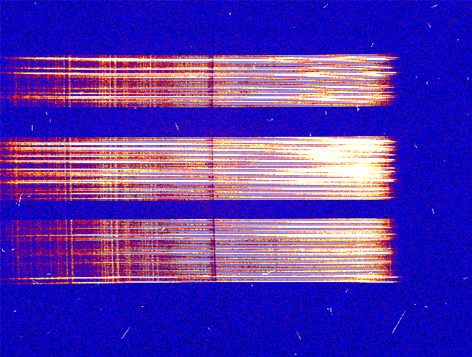

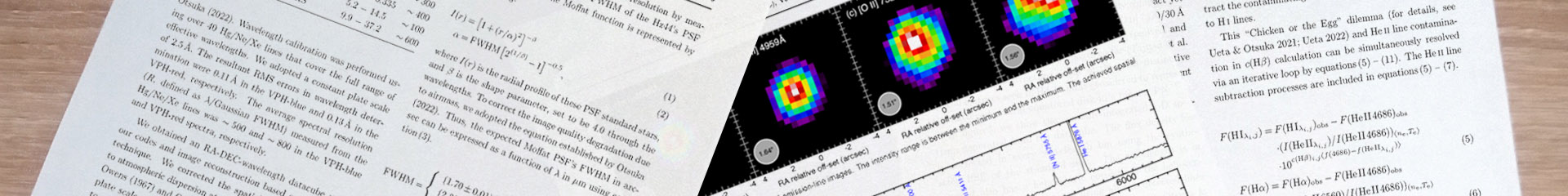

実習では、前主系列星の分光観測に関する一連の研究プロセスを体験しました。 参加者は原始惑星系円盤を持つT Tauri型星を観測対象として選定し、実践的な天文学研究の流れを学びました。 日中は講義を通じて観測計画の立案方法を学び、可視分光観測装置 KOOLS-IFU (Kyoto Okayama Optical Low-dispersion Spectrograph-Integral Field Unit)が持つ特殊な「面分光機能」の基礎知識を習得しました。 夜間には実際にせいめい望遠鏡とKOOLS-IFUを操作して観測を行い、その後のデータ処理・解析手法まで一貫して学ぶことができました。

実習期間中には複数の望遠鏡施設見学も実施しました。 参加者は最新鋭のせいめい望遠鏡の設備・装置について詳しく学んだ後、国立天文台ハワイ観測所岡山分室の協力のもと188cm望遠鏡と91cm望遠鏡も見学しました。 これにより、各望遠鏡の特徴や役割の違いを理解し、天文観測における望遠鏡の多様性について理解を深めることができました。

実習の締めくくりとして成果報告会を開催し、参加者は自らの観測・解析結果を発表しました。 質疑応答や議論を通じて、参加者は前主系列星や分光観測についての理解をさらに深めることができました。

今回の実習に参加した学生たちからは、「可視面分光観測/解析の経験が全くない状態からのスタートでしたが、 可視面分光観測とは何かという講義に始まり、観測/解析の基本を一から丁寧に教えていただきました。 そして、岡山天文台の方々の研究への取り組み方や姿勢を間近で学び、自身の研究への意欲が大いに高まりました。 この経験を自身の研究に活かすとともに、埼玉大学の学生へと繋ぎ、OISTERや天文学会へと還元していきます。」という感想が寄せられました。

今後の展望

岡山天文台では今後もOISTERの短期滞在実習を実施したいと考えています。 このような実習は、次世代の天文学研究者の育成だけでなく、社会への光学技術やデータサイエンスの実践的なスキルを持つ人材輩出にも貢献しています。 今後も岡山天文台はOISTERの枠組みを活用し、研究と教育の両面から日本の光赤外線天文学の発展に貢献していきます。

OISTERについて

光赤外線天文学大学間連携 OISTER (Optical and Infrared Synergetic Telescopes for Education and Research program) は2011年に開始した国立天文台と、北海道大学、埼玉大学、東京大学、東京科学大学、名古屋大学、京都大学、兵庫県立大学、広島大学、および鹿児島大学の 国内9大学による連携プログラムです。各機関が運用する可視光・赤外線の中小口径望遠鏡による観測ネットワークにより、突発天体や時間変動天体を、 複数の望遠鏡・観測装置で、効率的で多様な(撮像・分光・偏光等)観測を実現しています。また、教育面では、アカデミアに限らず、 データサイエンスや光学技術など幅広い分野で活躍できる人材の育成を目指しています。 京都大学からはせいめい望遠鏡を含む3台の望遠鏡がこの観測ネットワークに参加しています。 OISTERは研究基盤の整備のため、これらの望遠鏡の安定運用と高度化に寄与しています。

参考リンク

光赤外線天文学大学間連携OISTER https://oister.kwasan.kyoto-u.ac.jp