新城新蔵は明治6年(1873)に会津に生まれ、二高をへて、帝国大学理科大学に入学しました。卒業後の明治30年(1897)に陸軍砲工学校教授、明治33年には京都帝国大学の助教授に就任しました。1905-1907の期間にゲッチンゲン大学に留学し、帰国後教授に就任しました。理学部長、京都帝国大学総長、上海自然科学研究所所長を歴任し、1938年に上海で客死しました。

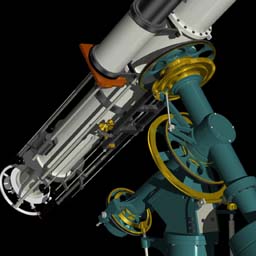

1910年のハレー彗星回帰をむかえ、京都大学でも大型の屈折赤道儀が必要と判断した新城は、ザートリウス社製17cm屈折赤道儀を導入しました。この望遠鏡は当時世界第一の水準を誇ったドイツ機械工業の粋をあつめた精緻なメカニズムを備えています。天体の角距離・位置角を測定するための測微尺、追尾のためのギヤシステム、付属する天体カメラなど、どれをとっても現在の大量生産型機械工業界で製作するには困難だと思われる代物です。もちろん最近の赤道儀はマイコン制御のモータ駆動となっていて、メカニクスの部分は少ないものです。

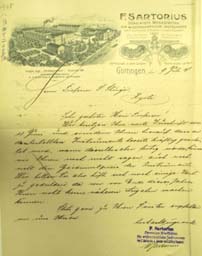

ゲッチンゲン留学中の寄宿先家族との写真(右端が新城、『新城文庫』 より)。右図は屈折赤道儀導入にあたってゲッチンゲンのザートリウス 社と価格見積もり交渉をすすめていたころの先方からの手紙(1910年1月 29日付、京都産業大学所蔵)。

ハレー彗星の最接近には間に合いませんでしたが、その後山本一清が対物プリズムを取り付けての変光星の分光観測を行うなどの観測研究が行われてきました。

この望遠鏡は導入されてほぼ百年たつ現在も、京都大学花山天文台の小ドームにて、太陽活動モニター観測の最前線で活躍しており、大学院生の博士論文の元になる成果を生み出し続けています。

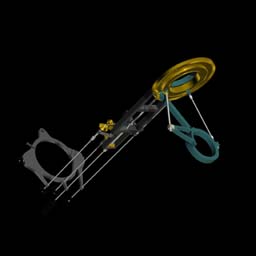

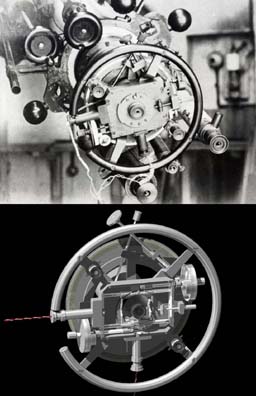

左図:現在も活躍中のザートリウス赤道儀(魚眼画像)、 中図:CG復元したギヤシステム部、右図:ギヤシステムのみを表示。

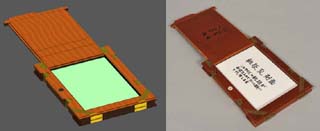

左図:接眼部に取り付けられた測微尺とそのCG復元、右図:乾板ホルダーとCG復元

CG復元では、現在はとりはずされている天体写真カメラや測微尺などを導入当時 の姿にして装備し、追尾モータで運転するように改造されているのを架台柱の足元 にある運転時計でメカニカルに日周運動を追尾するようにしてある。

左図:ザートリウス赤道儀追尾運転 右図:測微尺での測定動作、ダイヤルを回して視野内のカーソルをうごかす

天体写真儀には乾板を暗室で装填したホルダーをとりつけて観測した