(wikipediaより)

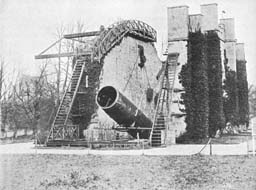

アイルランドの貴族ロス3世伯(1800-1867)は、1845年に巨大な反射望遠鏡をつくりました。主鏡は口径1.8メートル、重量3.2トンの金属鏡です。これは彼にちなんでロス合金(スペキュラム)と呼ばれ、重量比で銅7:錫3の青銅の一種です。鏡筒は長さ17メートル、直径2メートルの木製で、樽板を鉄たがで締めて作られています。おそらくアイリッシュ・ウィスキーの樽職人たちがお殿様の命令で動員されたのでしょう。金属鏡と合わせて10トンにもなります。当時これをどのように動かして観測したのでしょうか。ロス卿の奥方はダゲレオタイプ写真法が発明された直後のごく初期の写真家だったそうです。そのためにこの大望遠鏡の写真がたくさん残されております。

鏡筒の先端にチェーンを取りつけ、高い位置にある滑車を通して人力のウィンチで引き上げるという方法で動かしていました。あまりに重いので両側に高さ20メートルの石壁を築き、星が子午線を通過する前後しか観測できない子午儀のような架台としました。壁面には観測者の乗るゴンドラが、低高度用と高高度用の二種取り付けてありました。このゴンドラももちろん人力で助手が動かしていました。

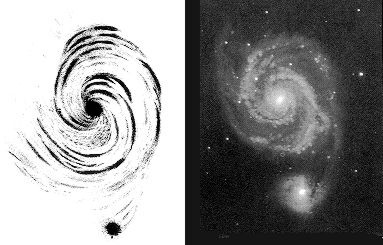

ロス卿はこの望遠鏡を使って、いくつかの天文学的発見をしました。よく知られているのは、メシエ51という子持ち銀河の渦巻き構造の発見です。ロス卿が亡くなってからしばらくは、息子のロス4世がこの望遠鏡を用いて観測されていましたが、曇り易い金属鏡の再研磨など維持が大変なため放置されることになり、後に主鏡はロンドン科学博物館へ寄贈されました。1997年に子孫のロス6世伯が米国のアイルランド基金の援助を受けて復元しましたが、主鏡が戻っていないので実際に観測することはできないそうです。

ロス卿が1845年に完成させた大反射望遠鏡、 1.8m金属鏡(ロンドン科学博物館所蔵、筆者撮影)、ロス卿が発見した M51銀河の渦巻き構造(ウィキペディア百科事典より引用)

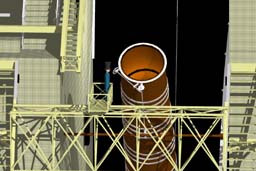

観測の様子を復元しCG動画を作りました。こういった構造ですので、南中高度の高い天体を観測をするためには、はしご状の観測台に観測者が乗り、自分でハンドルを回して筒先を動かしながら星を追尾します。二つの壁の間隔から計算しますと、天の赤道付近の一番早く動く星で約40分間追尾できたようです。低高度の天体の観測時は下から競りあがるゴンドラを使いました。観測者が乗っているはしごやゴンドラは下で助手が動かし、位置を調節していました。壁面の滑車にはカウンターバランスがいくつもついていて、鏡筒やゴンドラなどをスムーズに動かす工夫がされています。暗い星雲の観測は明かりを消して真っ暗な中で行っているわけですから、相当危険な作業でした。

現在の望遠鏡では鏡筒の重心位置に回転軸をおきますので、動かすのにそれほど力はいりません。しかし当時は鏡筒の底の部分に回転の支点をおき、先端にとりつけたチェーンでひっぱるようになっていました。10トンの半分の重さ、5トンがかかるのを、バランスウェイトシステムを使い、人力ウィンチで動かせるようになっていました。また水平に近いところでは重量がそのままチェーンにかかりますが、直立しますと中立不安定状態となり、少しの力で倒れてしまい、とても不安定なシステムです。ここに梃と錘をうまくつかったバランスシステムが働いています。CGを製作してわかったのですが、非常に巧妙なシステムです。当時七つの海を制した英国の海運技術が活かされているようです。

左図:高度の低い天体の観測風景、右図:高度の高い天体の観測 風景。

ゴンドラにのって観測中のロス卿(CG)。手元のハンドルを回すことに より筒先を東西に振って星を半時間は追尾できた。ハーシェル式 の光学系。