中村要は、明治37年(1904)に生まれました。同志社中学在学中から山本一清らによって設立されたばかりの天文同好会(現在の東亜天文学会)にはいり、例会の常連となっていました。三高の入学に失敗した要は、天文学に対する熱意を認められて宇宙物理学教室の無給志願助手として勤めることになりました。その後昭和7年(1932)に亡くなるまでの十年あまりの期間に超人的な活躍をし、かずかずの観測に挑戦、反射鏡研磨に熟達し、反射望遠鏡の普及活動を通じて多くの天文アマチュアを育てました。その業績について詳しくお知りになりたいかたは、拙著『中村要と反射望遠鏡』(ウィンかもがわ)をお読みください。ただこの本は現在版元で品切れになっております。

クック30cm屈折赤道儀は、京大天文台が新営された翌年に大ドームに導入されました。中村要はこの望遠鏡で、火星観測、小惑星の眼視観測をおこない、数々の発見を行いました。1922年にW.H.ピカリングの主宰する「火星観測者連盟」に加入し、1920、1922、1924、1926、1928、1931年と火星の接近ごとに観測記録をピカリングに送り、Popular Astronomy誌に彼のスケッチが多数掲載されています。中村要は系統的組織的に火星観測を行った最初の日本人でしょう。これは佐伯修、宮本正太郎へとひきつがれ、日本の惑星観測天文学の伝統となりました。また、みずから製作した16cm反射型天体カメラを同架し、小惑星・彗星の探査観測、星雲の観測などを精力的におこないました。

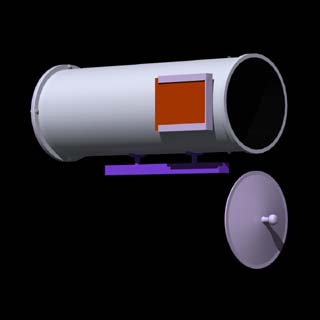

クック30cm屈折赤道儀

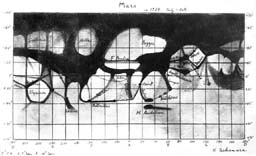

中村要が製作した火星図、アンドロメダ大星雲(ブラッシャー赤道儀で2時間露出、1924年)、オリオン大星雲(同35分露出、1928年)

クック30cm望遠鏡は1950年代に宮本正太郎が、NASAとの共同観測のために光学系 をツァイスの45cm対物レンズに置き換えたために、花山天文台に現存するクック赤道儀は右の写真のように導入当時とはだいぶ姿がかわっています。9mドームに対して鏡筒が長くなりすぎるのを避けるために、一旦平面鏡で光路を折り曲げ、筒先に斜鏡をおいて屈折望遠鏡でありながらニュートン式反射望遠鏡のようにして観測するスタイルになっています。今回は導入時の姿にもどしてCG復元をおこないました。またこの望遠鏡は現在も導入当時のままの、重錘式運転時計による赤道儀駆動系を生かしている大型の赤道儀としては国内唯一のものです。最近でも市民観望会などで活躍しており、このメカニカルな姿に新たな感動をおぼえる参観者が多いと聞いています。動画では、錘の上下を見ることができますのでご確認ください。また、接眼部の右横に中村要が製作した16cm反射型天体カメラがとりつけてあます。

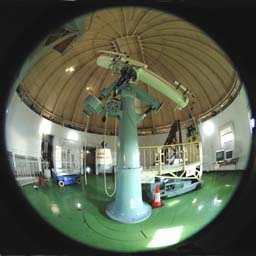

ブラッシャー25cm反射赤道儀

中村要が上の天体写真を撮影したのが、このブラッシャー製10インチ反射赤道儀です。ニュートン焦点にキャビネ判乾板のカメラを取り付けて長時間露光により撮影されました。動画では運転時計がちゃんと動いておりますので確認ください。なおブラッシャー赤道儀については、京大天文台のページにも動画がありますので、そちらもあわせてごらんください。

中村要が西村製作所と共同して製作・販売した望遠鏡、右:中村要の大研磨機(後に木辺成麿が60cm鏡などを研磨、現在多賀ダイニック天文台に保管)

中村要が反射鏡の研磨を行っていたのは、1929年までは京大本部キャンパス内にありました京大天文台北館地下の実験室でした。花山天文台が完成した1929年からは本館地下に彼の設計で建設された加工室、研磨室および彼の研究室からなる「光学工場」とよばれたりっぱな設備ができましたので、そこで寝泊りしながら反射鏡製作に励んだそうです。

つぎにその光学工場の案内を動画でいたしましょう。階段を降りて廊下をつきあたりまでゆきますと、そこが彼の研究室(44号室)です。流し、ベッド、研究用の机、作業台、1インチ屈折望遠鏡、10cm反射望遠鏡などがおかれています。机の上の火星儀はこのようなものを輸入して所有していたようです。CG復元では彼が観測して作り上げた火星地図を貼り付けました。

隣の部屋が加工室(43号室)です。荒擂機、心取り旋盤、ピッチ調合机、流しがありました。

さらにドアを開けてすすむと研磨室(42号室)があります。ここには、手磨き台、大型研磨機、フーコーテスター・球面計が置かれた作業机、中型研磨機、小型研磨機などが設置されていました。さらに、これらの動力源として大出力のモータがあり、ベルトで加工室にまたがって天井に設置された駆動軸につながっており、荒擂機、心取り旋盤、大・中研磨機はそれぞれベルトで動力を得ていました。この光景はまさに工場そのものであります。壁にはカルバーの肖像がかかげてあります。

最後に階段下の廊下に出て天文台の中枢ともいえる時計室(40号室)の前室(41号室)に入ります。時計室は温度変化がないようにほとんど地下に埋もれて建設されました。時計室にはリーフラー製標準時計が設置されていました。現物は花山天文台の展示室にあります。時計室の器具類はまだCG製作ができておりませんので、今回は中には入りません。以上、光学工場とそれに隣接する時計室のご案内をいたしました。このCGでは案内の便宜上天井をふさいでおりませんので、その点ややふしぎに見えるところもありますが、ご容赦を。