M1 超新星残骸 (かに星雲)

かに星雲

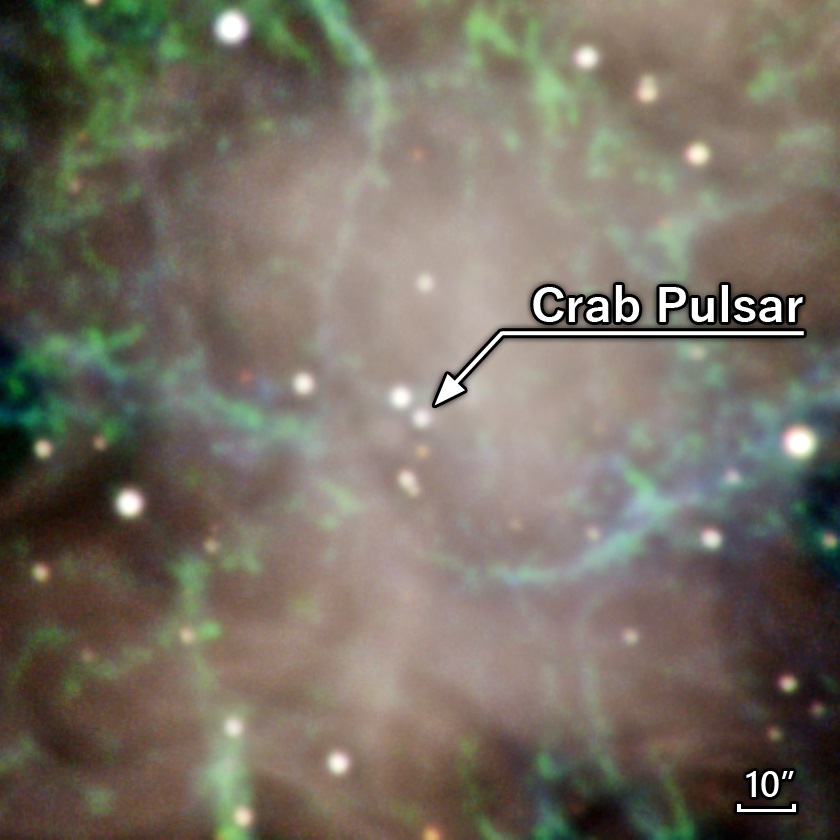

M1は地球から約6500光年離れた位置にある超新星残骸です。 その形状が蟹の甲羅に似ていることから「かに星雲」と呼ばれていますが、かに座ではなくおうし座にあります。 この星雲のもとになったのは1054年に爆発した超新星で、藤原定家が記した明月記にも当時の様子が書かれています。 大質量星が超新星爆発を起こすと星の外層は吹き飛んで超新星残骸と呼ばれる星雲となり、中心部は圧縮されてとても高密度な天体である中性子星ができます。 右の拡大図で矢印の先にあるのが中性子星です。

中性子星は極めて強い磁場を持っています。 ぼんやり広がった白い部分は磁場に巻き付いて高速で螺旋運動する電子からのシンクロトロン放射です。 一方、緑色のフィラメント状の部分は超新星爆発で飛び散った水素ガスが星間物質にぶつかった衝撃波で電離して光っています。

かにパルサー

この中性子星は半径が10kmほどしかありませんが、質量は太陽の1.4倍もある極めて高密度な天体です。 大きさと質量から単純計算すると、平均密度は1立方センチメートルあたり5億トン以上になります。 また、中性子星ができる時には圧縮される前の星が持っていた自転による角運動量を保存したまま小さくなるため、極めて高速で回転します。 この自転に伴って周期的に電波を放射する天体として発見されたのでパルサーとも呼ばれます。 かに星雲にあるパルサーである「かにパルサー」の場合は1秒間に約30回 (2024年2月9日時点で約33.8ミリ秒周期) で自転しています。

かにパルサーは可視光では16.5等級の明るさで、少し大きめの望遠鏡があれば撮影すること自体は容易です。 しかし変光の周期が33.8ミリ秒と短いため、その光度変化を追うには~1ミリ秒ほどの短時間露光で連続的に撮影する必要があり、検出できる光子数が極めて少なく観測が困難です。 岡山天文台では山形大学のグループが開発した高速測光システムIMONY※1をせいめい望遠鏡に搭載して、かにパルサーを観測しました。 普通のカメラは露出中に検出器に入射した光の総量を測定しますが、IMONYは光子が1個入射するごとにそのタイミングを記録する方式なので読み出しノイズが存在せず、極めて高感度かつ高い時間分解能を持ちます。 これに、せいめい望遠鏡の巨大な主鏡が持つ集光力を組み合わせることで、連続的な光度変化を捉えることに成功しました※2。

※1 Imager of MPPC-based Optical photoN counter from Yamagataの略と山形の名物である芋煮を組み合わせた愛称。

※2 ストロボスコープのようにパルサーの点滅から少しだけずらした周期で撮影したり、複数周期分のデータをタイミングを揃えて平均化することでノイズを抑制する手法もあります。

ただし、これらの手法では1周期ごとに変動するような成分は失われてしまいます。

光度変化

この図はかにパルサーの光度変化を表したグラフです。 縦軸は検出した光子数で、破線はかに星雲と地球大気 (市街光) による光子数の目安を示しており、それより上がパルサーからの光子数です。 横軸は時間[秒]でグラフの左端から右端まではわずか約0.5秒間です。 時間軸の目盛線は33.8ミリ秒間隔で描かれており、そのタイミングでパルス状に増光しているのが分かります。 なお、この目盛線は電波でのパルス位置を基準にしており、可視光では電波よりもわずかに先行して明るくなっています。 このような可視光での光度変化を電波などの異なる波長と比較することで、パルサーとその周囲の磁場構造について調べています。

トップ画像

2024年12月18日22時47分(JST)

観測装置:TriCCS

露光時間:g, r, i各バンド 540秒

写野:23.8 x 14.0 arcmin

(横2x縦2の写野をマッピング)

Ⓒ 京都大学岡山天文台/ 東京大学

高解像度版(4080x2408 pix, 2.3MB)

光度曲線

2024年2月9日20時9分(JST)

観測装置:IMONY

露光時間:約1ミリ秒(1 binあたり)

Ⓒ 京都大学岡山天文台/ 山形大学